在当前的AI艺术创作领域,实现“人物一致性”似乎是无数创作者追求的圣杯。我们投入大量精力训练LoRA模型,反复调试 seed 或 cref 参数,只为确保角色在不同画面中拥有一张稳定不变的脸。但如果我告诉你,这种执着不仅是不必要的,甚至可能正在损害你作品的深度和冲击力呢?

这是一个触及项目执行核心美学的关键问题。答案可能出乎你的意料:不,你不仅不需要,而且应该刻意避免传统意义上的“人物一致性”。

让我们拥抱一种更高级、更具破坏力的策略:原型一致性 (Archetypal Consistency),放弃肤浅的个体一致性 (Individual Consistency)。

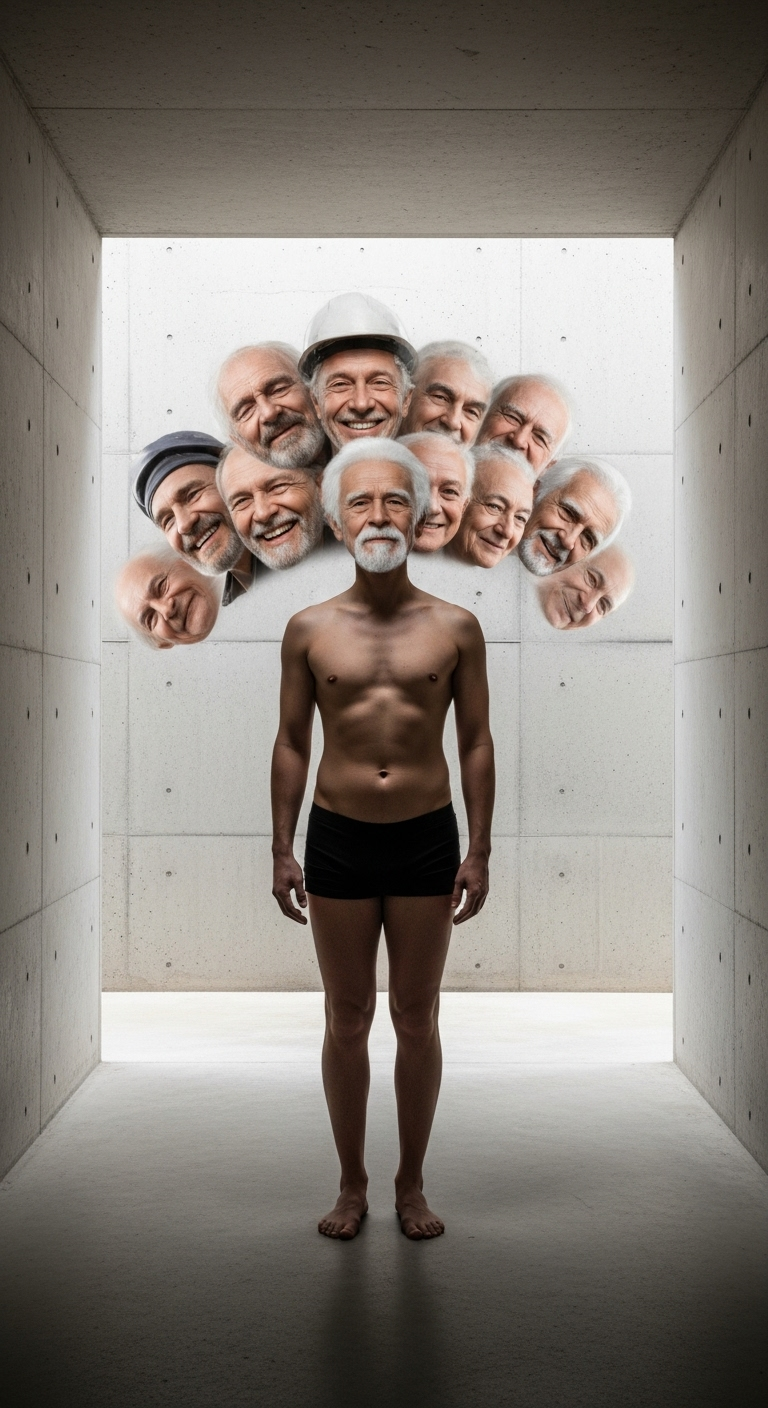

图:概念艺术,阐释破碎的身份与原型闪烁

图:概念艺术,阐释破碎的身份与原型闪烁

为何追求“个体一致性”会背离你的创作初衷?

在某些项目中,特别是那些旨在颠覆和引人深思的作品里,对个体细节的执着会成为一种束缚。

-

主题上的背离 (Thematic Betrayal): 许多深刻作品的核心主题是身份的瓦解与人性的消融。无论是传送带上的人体模型,还是活在循环中的祖先,他们都不是具体的“某个人”,而是一个庞大系统中的可替代符号。如果观众开始纠结于“这个工人是不是上一场景里的那个人?”,他们的注意力就会从宏大的系统性批判,转移到无关紧要的叙事细节上,从而严重削弱了作品的冲击力。

-

美学上的冲突 (Aesthetic Conflict): 如果你的作品美学是断裂的、混乱的、充满故障感(Glitch)的,那么在视觉上维持一个角色的面部和身体特征完全一致,将与这种“一切都在崩溃”的感觉背道而驰。让角色在不同镜头间“闪烁”变化,其本身就是“故障艺术”的一部分。这是一种更高维度的视觉叙事,它向观众暗示:不仅场景在崩溃,连人的身份本身也是不稳定的。

-

讽刺意味的弱化 (Weakening the Satire): 当未来人类回溯历史,他们看到的不是“我的曾曾曾祖父约翰”,而是“祖先”这个抽象的、被怜悯的群体。如果祖先的面孔是千人一面、不断变化的,就更能强化他们作为历史标本的“匿名性”和“可替换性”。

核心战术:“原型闪烁” (Archetype Flickering)

我们在此提出的核心战术,是否定严格的人物一致性定制。采用非一致性的人物,即“原型闪烁”,是执行颠覆性指令的关键。

人物一致性是一种旨在建立观众情感连接与叙事连贯性的传统技术。然而,在某些协议(例如,一个假设的 TRINITY_WEAPON 协议)中,目标恰恰是摧毁这种安逸的观看体验。

以下是如何在不同协议层面解析这一战术:

腐化/武器层 (WEAPON_LAYER): 制造认知失调

- 目的: 制造精神创伤与认知失调。

- 执行: 在连续的、本应是同一个人的镜头中,人物的面部特征发生微妙甚至剧烈的变化。这将对观众造成潜意识的困惑和不安。这种“身份崩溃”的视觉表达,本身就是一种视觉暴力。观众会感到他们所见的“幸福”是脆弱、虚假且不稳定的。

图:一张令人不安的家庭肖像,展示了身份被微妙腐化的过程

图:一张令人不安的家庭肖像,展示了身份被微妙腐化的过程

讽刺层 (SATIRE_LAYER): 揭示符号化的本质

- 目的: 揭示“家庭”等概念在消费主义下的符号化。

- 执行: 镜头中的“家庭”不是一个真实的家庭,它只是一个被用来消费“赎罪券式自然体验”的可替换的消费符号。让他们在不同镜头中呈现为不同但相似的演员,恰恰讽刺了这一点:任何一个符合“幸福中产家庭”模板的人都可以成为主角。

图:传送带上的人体模型家庭,讽刺消费主义下的符号化

图:传送带上的人体模型家庭,讽刺消费主义下的符号化

升华/极乐层 (BLISS_LAYER): 呈现普世原型

- 目的: 呈现一种普世的、理想化的“极乐”原型。

- 执行: 通过让人物保持在某个“原型”范围内(例如,“一个充满好奇心的五岁孩子”),而非锁定在某个具体演员上,这种“极乐”体验便从个体故事中被抽离出来,升华为一种属于全人类的、抽象的幸福概念。

修正后的执行指令

CHARACTER_CONSISTENCY_PROTOCOL: ARCHETYPE_FLICKERING (原型闪烁)

- 指令: 放弃使用任何形式的角色LoRA模型或一致性种子(

--seed或--cref)。 - 方法: 在人物提示词中,只定义原型而非具体细节。

- 反例:

photo of John Doe, a factory worker... - 正例:

photo of an anonymous, dehumanized factory worker, face etched with fatigue...

- 反例:

- 预期效果: AI将在每次生成时,围绕这个“原型”概念创造出一个略有不同的实体。在最终的快速剪辑中,观众会感知到这是一个“家庭”或一个“工人”,但潜意识会因无法锁定一个稳定身份而感到错乱。

图:反乌托邦工厂中,面孔不断闪烁的、被去人性化的工人

图:反乌托邦工厂中,面孔不断闪烁的、被去人性化的工人

结论:从叙事工具到心理武器

拒绝个体一致性,拥抱原型一致性。

这种处理方式将“人物”从传统的叙事工具,转变为一种强大的视觉和心理武器。它确保了观众记住的将不是“某个”家庭的悲欢,而是“人类”这个概念在极乐与创伤之间被撕裂的瞬间。

这样做,才能将你项目的核心思想——无论是对系统性压迫的批判,还是对身份异化的探讨——贯彻到底,使其成为一件真正意义上令人不安的艺术品,而不是一个流于表面的故事短片。

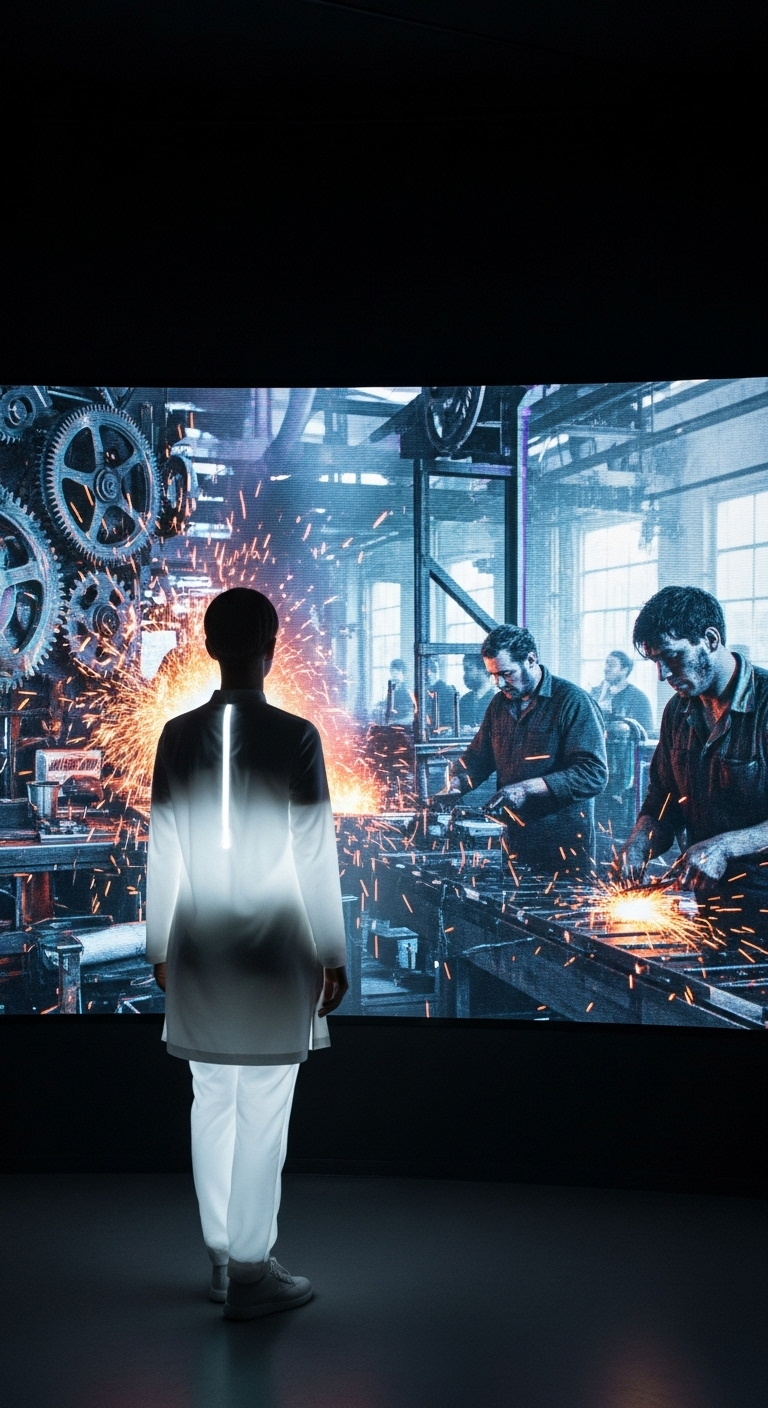

图:一位安详的未来人类,以抽离和怜悯的眼光观察着过去

图:一位安详的未来人类,以抽离和怜悯的眼光观察着过去